王郁洋:今夜我为何物

|

|

| 展览场馆 | 龙美术馆第一、第二及阶梯展厅 |

|---|---|

| 艺术家 | 王郁洋 |

| 策展人 | 张尕 |

| 主办方 | 龙美术馆 |

本次展览由国际策展人张尕先生策划。龙美术馆(西岸馆)三层超过3500平米展厅将展出王郁洋的雕塑、装置、绘画及行为作品。此次展览是龙美术馆开馆以来最大规模的艺术家个展,也是龙美术馆“馆长邀请展系列”的第三场。

此次展览还将于2016年春季由Flash Art International出版王郁洋作品专著。该书由张尕编辑,将收录鲍栋、David Joselit、Pamela M. Lee、Kevin McGary、Robin Peckham,张尕的论文,以及Helena Kontova和艺术家的访谈。

策展人语

王郁洋的作品诡异多变,是认知的陷阱。它逃离艺术的流行语言,从而就作者身份,创造力,批评引发诸多问题: 即作者的概念不再局限于人这一主体,钟情于另一种层级的智慧,而其观念的异端亦使批评不知所措。他的思考与制作模式不妨说是具有一种“非标准艺术”的特点,有如弗朗索瓦·拉鲁勒(François Laruelle)以非哲学的名义对哲学传统的剧烈离弃。将其置于宣称占有启蒙精神之道德高地的人本主义者与后人本主义者渴望“物之议会”(引自布鲁诺·拉图尔,Bruno Latour) 间积怨难返的背景之下,王郁洋的作品不自觉地介入了一场伦理的争辩。它以一种对既成美学的扬弃,要求为艺术提出新的名号,并更新艺术教育。他的作品也是一面棱镜,折射出在以后结构主义的逻辑为框架的当代艺术的老生常谈之外所体现的当下之文化光谱。

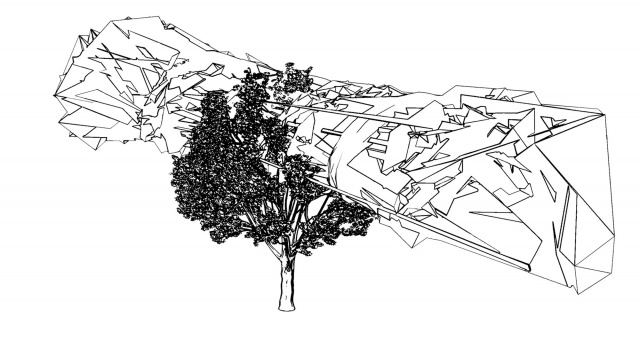

此次展览的标题借用自亨利·米勒(Henry Miller),与王郁洋2009年的一件作品同名(该作品是一个体量庞大的残骸,根据艺术家奇异的想象,大概是阿波罗11号登月飞船在着陆或返航途中解体的证据)。 标题暗示在缓缓燃烧的灰烬中所窥见的朦胧的未来,一种“它”中有“我”,“我”中有“它”的叠加的未来性。“我为何物”使客体与主体交合,使无生命的与有情感的连接,显露出物与人之间的一种新型关系, 也预示了艺术家此后很大部份的工作, 为理解他无比怪诞的创作提供了线索。

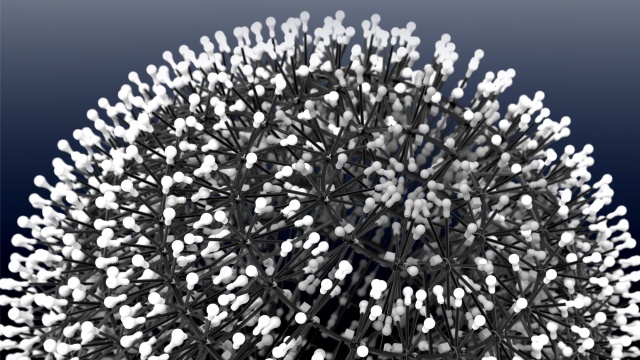

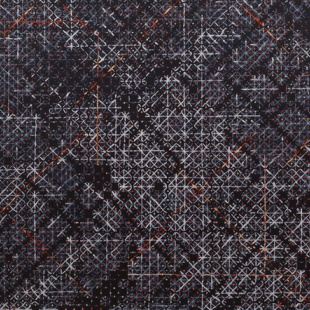

在呈现王郁洋自2007年以来创作轨迹的30多件作品中,以“王郁洋#”为架构的系列是一个以雕塑、绘画和行为等形态呈现的新的系列,占据了展览的核心。“王郁洋#”是对王郁洋2013年个展“划线者”作品的激进化发展。 “划线者” 运用计算机程序,一方面通过对于文学章节的偶然选择来构建艺术作品,另一方面则从艺术家在数字0与1的随机涂鸦中重构意义与视觉形式。而“王郁洋#”是一套极其复杂的计算机软件系统,它被构想成是与艺术家等同的个体,是能够“自主地对未来发生作用的技术发明”(引自布莱恩·马苏米,Brian Massumi),并完全去除掉艺术家在创作中的自我痕迹。在作品《四分之一》、《最好》和生成的行为表演中,“王郁洋#”想象并创造了一种范式,在其中,智力和创造力不再仅仅是人类的特权,它干扰了以人类中心说的分类系统所建构的控制链。

王郁洋将艺术家作为原创者而媒介作为从属工具的这种约定俗成的操作方式颠倒过来,为我们带来了雕塑、绘画和行为的令人惊讶的崭新而丰富的形式表达。不仅如此,他也迫使我们去重新思考一个这样的世界,在其中,有关真实的看法不再局限于人类自己的认知,而知识的生产将成为主体和客体相互间的欢愉分享。随着技术创生的来临,原创性勾勒出真实之神话的新月之光。

王郁洋的探寻开始于他对真实的既定概念、对显而易见的道理、对常识、对标准的怀疑。如果说《登月计划》(2007年)的模拟再现是挑战了正统的历史或神话的真实性,那么在随后的作品中,他转向探索媒介的起源来建立自己对真实的表述。手制纸张和卡式磁带,书写和讲话,这两种人类记忆的基本文献机制是他所要考察的对象。在纪念碑式的大型作品《述—一榨纸》(2013年)和作品《说》(2010年)中,艺术家运用了那些刻写记忆的物体,它们既作为真实的承载者(记录历史),又自我宣称要求与生俱来的权利。在这一相互的记忆中,媒介之间的和解与协调得以产生。在叙述媒介自身谱系生成的过程中,超越媒介既定意义的新的意义产生出来。

对王郁洋来说,光既是危险,也是救赎之灵。从作品《人工月亮》(2007年)由10000只节能灯泡所造成的难以承受的明亮,到作品《奇点》(2015年)漩涡般的放射与运动,再到作品《日出》(2015年)转瞬即逝的优雅(一根瘦长孤单的LED灯管不断地被抛向10米高空又坠落地面),都证明了这一点。在《要有光》中,编码转化再一次呈现出一种潜力,成为技术创生和自生机制的通道。

自2006年起,王郁洋开始创作“会呼吸”的物体。司空见惯的东西像电视机、老式手机、自动提款机、甚至一整辆车,这些平凡的物件都在不可察觉地颤动,犹如有机体的呼与吸。随着越来越多的物体进入到这个生命世界中,这些精细制作的物件所带来的信服感,以及它们的无所不在,都进一步佐证了王郁洋所构筑的想象世界,这是他创造的新的真实,他宣告这真实自身的真理价值。

王郁洋的作品既是对于真实的知性追求,也是对于真实借以显现的材料之潜力的探索。他的作品直觉地领悟到制造真实过程中所迸发的活力,在这一过程中,人与物形成“网络或集合,自主性乃至于意识皆可在其间播散”(引自大卫·约瑟里特和哈尔·福斯特,David Joselit and Hal Foster)。它揭示了作为交互客体性(interobjectivity)之端倪的物的能动物质性。

如果说加布理尔·奥兰兹科(Gabriel Orozco)迥异的视觉风格是源于90年代紧迫的“意指”(signifying)之所需,又如果说马修·戴·杰克逊(Matthew Day Jackson)以技术催生的美国神话要求表现的混杂多样是新千禧年张扬的标志,那么,王郁洋的风格多样昭示了数字逻辑内在的复调性。数字媒介是不具特定文化身份的普遍性和一般性的媒介,具有粘滞的流动性,极端的可塑性,无穷尽地生发,总是在变化和进化(即吉尔伯特·西蒙东(Gilbert Simondon)所称的亚稳定和前个性状态,充满潜在的可能性)。又势如说玛莉娜·阿布拉莫维奇 (Marina Abramović) 于纽约现代艺术博物馆的“艺术家在场”堪称自我的终极胜利,其宏大或许也已是魂魄殇陨的前兆,就艺术在耗尽了精神之悲怆后还能做些什么发出疑问。王郁洋义无反顾的“艺术家之不在场”,他的“我为何物”之思考或许正当其时,将“我”作为潜在的“它”,从而化解人本主义者与后人本主义者的宿怨。 王郁洋的艺术离弃了“艺术作为” 之代表(representation) 体制及其符号学的霸权, 而以其自生机能重新导向“艺术是”的固有存在,为从后现代转向后人本勾划了一条新通道, 同时重申后人本者追求万有之间的平等, 包括人与非人。