设计:自然本底 尊重原真

《导则》引用了 30 多项管理标准和规范性文件,时间跨度从上世纪 90 年代到 2016 年。" 钱欣任职的市城市规划设计研究院是《黄浦江两岸地区公共空间建设设计导则》的主编单位,这位生态景观分院副院长在两年前承担了导则编制任务,首先做的事是用新的眼光来看待 " 贯通 " 这件事。

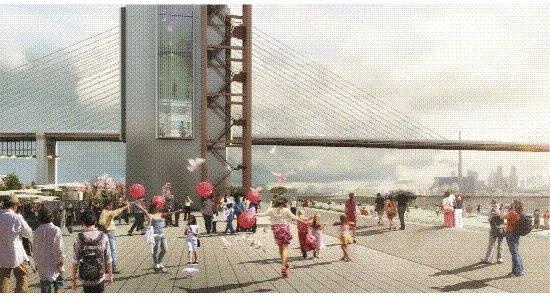

45 公里黄浦江两岸涉及十多个控规单元,地形、生态、水体、历史遗迹繁复多样,如何因地制宜打造滨江特色?钱欣的空间构想是把滨水公共空间碎化为区段的概念,在尊重自然本底的基础上,划分成自然生态型、文化活力型和历史风貌型三类形态,对岸线功能、生态绿化、综合交通、安全防汛和配套设施等提出专项要求,任意区段都可以寻找到相应的 " 模板 ",有利于保持两岸公共空间的统一性和整体性。

漫步道、跑步道、骑行道串起不同区段的景致,本身也颇具看点——按照由慢到快的活动速度从滨江至腹地次第分布,地面标高呈阶梯式上升。钱欣表示,这种合理布局使人车分流,把近水平台还给于行人,而骑行道加高后,骑行者透过堆叠的树林依然能望见江景,体现了路尽其用。

三条道时而穿行于葱翠葳蕤,时而绕出绿意外,仿佛林间迷藏——这既是刻意设计之举,也是人类尊重自然生态的意外之得。隧道股份上海市城市建设设计研究总院(集团)有限公司的景观工程师王娴负责东昌路 - 张家浜的深化设计,2 公里区段内原本密布着上千棵参天大树,而依照最初的设计方案画样放线,铺设三条道至少要搬走 260 多棵大树。她抱定 " 尊重场地原真性 " 的心态,多次现场踏勘,六改图纸,使大树搬迁量降低到 50 多棵,其中大部分就近挪窝,过往的行人、轻驶的单车都默契地为大树让路。